您的位置... |

四川师范大学是四川省人民政府举办的全日制综合性省属重点大学,是四川省举办师范类本科专业最早、师范类院校中办学历史最为悠久的大学。学校位于四川省省会——成都市,现有四个校区:狮子山校区,成龙校区,广汉科教园、 东校区四个校区,校园面积3300余亩。现有全日制本专科学生35000余人,博士与硕士研究生4000余人。现有各类教学、科研人员近3000人,其中,具有高级专业技术职务的教师近800人,具有博士和硕士学位的教师1100余人。

一、溯源问根

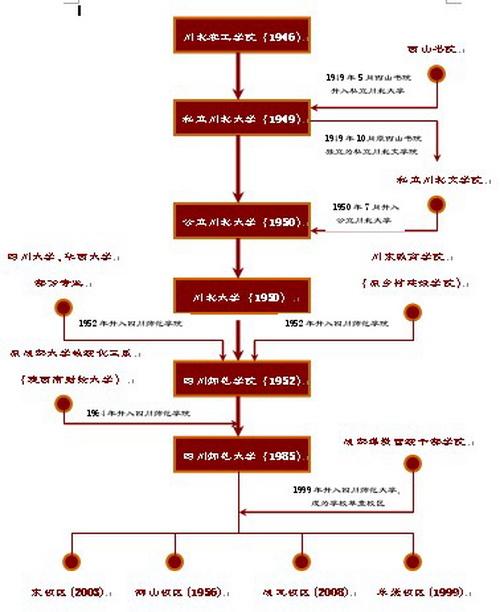

四川师范大学创建于1946年,自其诞生到现在,历经变迁,不断发展壮大。

(一)东北大学是四川师范大学最悠久的历史渊源

1923年4月26日,东北大学在沈阳成立。1931年“九一八”事变后,东北大学于1938年3月辗转内迁四川省三台办学。1946年,东北大学迁返沈阳。川内知名人士、原东北大学理工学院院长、川籍教授李季伟等人倡议利用原东北大学校舍、迁余的部分图书、设备与羁留师资、学生(留下的学生占原学生人数三分之二),续办高等学府,筹备成立私立川北农工学院。这就从历史渊源上形成了四川师范大学的前身——川北农工学院与东北大学的连接点,正是在此意义上,我们认定东北大学是四川师范大学最悠久的历史渊源。

(二)川北农工学院及其后的川北大学是四川师范大学的主体渊源

李季伟在《国立东北大学迁移后三台高等教育当如何调整刍议》一文中指出:“唯有继东北大学而兴办单独学院,乃能相当之解决。”此文引起各界人士关注,称:“乘东北大学迁移后,就其原有设备,因地制宜,改设川北农工学院,以期造就经济建设所需之高级技术人才,以图川北农工生产事业之现代化。”于是,1946年4月,第12行政专员督察区召开教育视导员会议,出席的各县代表为发起人,推举各县县长、参议长及教育会理事长为筹备委员,成立川北农工学院筹备会,并推12区专员程厚之为筹备会主任,三台县长李劲夫、三台县参议长龙杰三为副主任。1946年5月,程厚之在三台召开筹备会。会议决定成立总务组、宣传组、设计委员会、基金筹备委员会。同年6月,川北农工学院即在成渝各地分区招考。

1946年10月8日,川北农工学院正式开学。据《第二次中国教育年鉴》记载:该院分农田水利、农业园艺、农业经济、水木工程、数理、化学工程、工商管理七系。1947年7月,川北农工学院呈准教育部立案。1949年川北农工学院正式改为“私立川北大学”。

1950年7月25日,私立川北大学与川北文理学院合并,成立公立川北大学,并将学校迁到四川南充小西街。1950年9月,公立川北大学更名为川北大学。1952年全国院系调整,以川北大学文、理专业及川东教育学院等为基础,合并四川大学师范学院、华西大学国文系及相关教师组建了四川师范学院,并于暑期由南充小西街迁入原川北人民行署办学。原川北大学工科专业分别并入重庆大学、云南大学等高校。1953年,原重庆师范学院奉上级指示撤销,该院中文系二年制语文专修科、数学系一年制专修科学生共113人并入四川师范学院,该校原有教职工50中调整来我院的约30人。1956年,四川师范学院迁到成都狮子山办学。1964年,原成都大学(现西南财大)数、理、化三系师生连同实验设备,整体并入四川师范学院。1985年,学校更名四川师范大学。

二、盛况今朝

历经66年的建设,学校已发展成为一所覆盖文学、理学、工学、哲学、经济学、管理学、法学、历史学、教育学,艺术学、农学等十一个学科门类的综合型师范大学。学校现有2个国家级基地(教育部人文社会科学重点研究基地——四川师范大学巴蜀文化研究中心和国家大学生文化素质教育基地),27个学院,72个本科专业。1979年被批准为全国首批硕士授权单位,2006年被批准为博士授权单位,现有中国语言文学和教育学2个博士学位授权一级学科和基础数学等19个博士学位授权点,21个硕士学位授权一级学科,百余个硕士学位授权点,同时还拥有国际汉语、艺术、体育、工商管理(MBA)、教育、翻译、旅游管理、工程等8个专业硕士学位授予权。学校现有4个省重点建设项目学科,2个省重点一级学科,17个省重点学科,8个省部级研究机构和重点实验室,4个国家及省级人才培养模式创新实验区,16个省级本科人才培养基地,4个国家及省级实验教学示范中心, 12个国家特色专业,5门国家精品课程和国家双语教学示范课程, 20个省级特色专业,59门省级精品课程,17 门省级重点建设课程,承担四川省教育体制改革试点项目——“卓越教师培养体制改革试点”项目,拥有1所有20余年历史的“校中校”——四川师范大学美育学校。学校生源遍及全国31个省(市、自治区)和港澳地区及台湾省。建校66年来学校培养了20余万各类毕业生,他们在自己的岗位上为国家的建设做出了应有的贡献,他们的业绩为学校增光添彩,共同铸就了四川师范大学光辉的历史。

“十一五”期间,我校的科研工作成效显著,共承担了各类科研项目1500余项。其中,国家自然科学基金、国家社会科学基金(含重大、重点项目)、“863”、“973”等项目近100项,省部级项目290余项,综合科研经费2.4亿元,获得省部级及以上科研成果奖励89项,出版专著、教材809部,发表论文9400余篇。同时,学校狠抓教育教学改革,3项成果2009年获国家优秀教学成果奖。学校图书馆是四川省第三大图书馆,现有藏书320余万册,全校教学科研仪器设备值2.04亿元。

学校设有四川省高校师资培训中心、四川省高校干部培训中心、四川省中小学教师继续教育中心、四川省基础教育课程研究中心、四川省教师资格认定指导中心、四川省教师网络联盟管理中心和四川省中小学教师信息技术检测中心等省级培训及研究机构。

四川师范大学是四川省高校对外交流中心之一,也是国家教育部批准的具有招收华侨、港澳地区及台湾省学生资格和接收澳门地区保送生的高等院校,已同20多个国家和地区的院校建立了广泛的学术交流和人才培养关系。目前我校不仅培养各类层次的境外留学生,还拥有各类层次、不同国别的中外联合培养项目。

三、世纪新篇

新世纪以来,四川师范大学以西部大开发和教育大发展为契机,全面提高教育教学质量、科研水平和社会服务能力,以教育教学为立校之本,根据人才培养目标定位,积极探索人才培养模式改革。

迈进新世纪,四川师范大学积极践行“以人为本”理念,坚持以培养创新型人才,提升创新能力为中心,积极推进学科交叉融合,发展办学特色,提高教学质量,高位求进,推进国际化进程。在人才培养上,在校学生总量基本保持稳定,适当控制本科生规模,适度发展研究生教育,加快发展留学生教育,培养创新能力和适应能力强,综合素质协调发展、有特长的各级各类人才,确保我校本科教育教学整体实力在西部地方高校处于前列,国家级“质量工程”项目实现新突破,省级“质量工程”项目立项数保持省属高校第一位置,学生综合素质和就业竞争力显著提高。在科学研究上,围绕提高人才培养质量,加强科研创新平台建设,培养高水平科研创新团队,产出高质量学术成果,扩大学术影响力;强化科研分类管理,调动教职工科研热情,形成一支充满活力的科研人才队伍,推出一批有影响的专家学者; 加强基础研究,大力发展新兴学科和应用研究,增强成果转化能力,努力使我校科学研究在承担国家课题数、产出重大成果数、科学贡献力以及综合科研经费等指标上进入全国一流地方师范大学水平。在学科建设上,以教师教育和与地方经济文化发展紧密结合的优势学科为龙头,建设以教师教育为鲜明特色,以文理基础学科为主要优势,基础性学科与应用性学科协调发展的学科总体格局。在社会服务上,引领和服务四川基础教育改革,服务地方经济与社会发展,努力建成国内一流的教师培养培训基地,力争在四川教育、文化和科技产业发展方面做出更大的贡献。努力把学校建设成为国内一流的教师培养培训基地和特色鲜明的教学研究型大学。