1986年秋季的新学期前夜,四川师范大学第二教学楼的阶梯教室还亮着灯。初当教师的吴定初攥着浸透暑气的教案,踩着月光走上讲台。他弯腰试了试讲桌高度,抬手比量黑板上沿的板书范围,指尖划过蒙着薄尘的木质讲台——第二天这里将坐满两百多名数学系的学生,听他讲授“教育学 ”公共课。

2025年教师节前夕,成都的秋雨打湿了川师校园的香樟叶。省委书记、省人大常委会主任王晓晖走进教科院专家工作室,与工作近四十年的吴定初促膝交谈,细问教书育人进展。王晓晖对吴定初发挥“传帮带 ”作用,引领学科建设、科研创新和课程 开发取得的成果给予肯定。交谈间,吴定初翻开手边的成果册,向书记汇报说,最令他欣慰的是,“明远教育奖”迄今 86位独立(第一)获奖者中,学生邓友超(全国教育科学规划办常务副主任)摘得研究类奖项,李蓓(成都市实验小学校长)荣获实践类奖项。这份“研究与实践双丰收 ”的成绩单,在国内同行中堪称罕见。

近四十年来,吴定初的教育人生始终围绕着三个词:读书、教书、写书。这三件事归根结底是一件事——在教育的土壤里深耕,让知识的根须扎得再深些,培养的学生质量更高些。从手写上万张读书卡片梳理教育学科多个分支的脉络,到带着学生在巴蜀大地调研基础教育,他的故事里没有惊天壮举,却在一字批注、一路奔波中,写满对教育本质的执着求索。

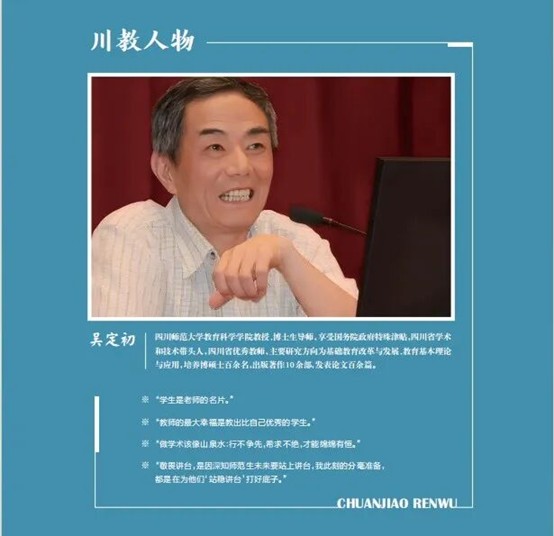

省委书记、省人大常委会主任王晓晖到四川师范大学教育科学学院专家工作室,看望慰问优秀教师代表吴定初教授。(《四川日报》供图)

治学:在书页与讲台间扎根

1975年夏日的乐山玉堂街,刚走出新华书店的吴定初被一个身影叫住。初中英语教师刘玉宏盯着 他手里那本清华大学编印的《电器电路》,眼睛亮起来:“读书好,就是要读这样的书。”这句简单的鼓励,像一颗种子落在青年心里。

那时吴定初还是乐山缫丝厂的工人,白天在车间缫丝,夜晚就着昏黄的灯光啃书。两年后恢复高考的消息传来,刘老师鼓励他“试一下”。这位曾告诫他“别丢了书本”的老师,从箱底翻出泛黄的资料,帮助他备考。当吴定初犹豫专业选择时,刘老师给出了前瞻性的指引:“学教育学吧,研究‘如何教’,比‘教什么’更要紧。”

1978年,吴定初如愿考进西南师范学院(现西南大学)教育系。带着刘老师“学师范、教师范、研究师范 ”的叮嘱,此后四年,他成了图书馆的常客。清晨在阅览室抄录文献,傍晚在路灯下核对书籍,围绕师范教育的历史与现状,琢磨“师范教育怎样发展 ”“师范生如何学习”等问题,并先后发表了《发展我国师范教育管见》《中国近现代师范教育史大事年表》等文章。

1982年本科毕业后,吴定初师承国务院学位委员会首届教育学科评议组专家、西南师院张敷荣教授攻读硕士学位,成为其硕士研究生“开山弟子”,研究方向为“教学论”。

研究生入学前的暑假,张先生布置的作业是编制中小学教师现状调查问卷。吴定初交上去的稿纸,返回来后满是笔批注。“选项有交叉 ”“统计单位需明确”……连标点符号的误用都被圈出。

为提升吴定初的外语水平,张先生让他抄录图书馆所有教育类英语原著书目,再翻译新近出版的《程序教学》,并说:“华东师大要求研究生读书期间翻译一本原著,我们不能落后。”

那些日子,吴定初每译完一章就送去审校。有次深夜送稿,撞见先生趴在书桌前打盹,胳膊下压着改到一半的译稿,台灯照着他鬓角的白发。“先生布满血丝的眼睛,比任何话语都有力量。”后来,张先生认为其译文中的《操作性条件反射》一章“有助于基础教育改革”,推荐发表在《外国教育参考资料》。

撰写硕士论文《关于启发式教学的理论探讨》时,张先生的要求近乎苛刻——至少把新中国成立以来的相关文献全梳理一遍。吴定初每周要交数十张读书卡片,每张都记着文献出处、核心观点和个人心得。

每遇重要材料,吴定初都要同先生“思想交锋”,张先生反复强调:“学术论文重在个人新见,切不可人云亦云、拾人牙慧。”这句话,后来又成了他教学生时的口头禅。

1986年到川师工作后,吴定初的学术研究从“应然”转向“现实”。教“中国教育史”时,市面上教材动辄百万字,学生望而生畏,他便以提要钩玄的方式编写教材,谋求由引促发。

后又因“教育科学研究方法”的教学需要,吴定初带着学生编著《教育科学研究概论》,该著作1994年获四川省哲学社会科学优秀成果奖。华东师大瞿葆奎先生评价此书时,引王国维《人间词话》感慨:做学问要“入乎其内,出乎其外”,才能既“能写、能观”,又“有生气、有高致”。

与张传燧合著《羌族教育史》时,吴定初跑村寨、搞调研,记录“口传史诗里的教育智慧”,这部专著被教育史专家熊明安先生称为“填补空白”。

“教学即研究”,这些年,吴定初把读书、写书、做研究与教学融会贯通——读到重要观点,仍像当年做卡片那样敲在电脑上分享给学生;学生提出的现实问题,成了他给学生布置的研究选题。

吴定初说,自己没做过什么重大项目,但做学术该像山泉水,“行不争先,希求不绝,才能绵绵有恒”。如今,他家中的抽屉里,仍整齐码放着上万张读书卡片,纸页泛黄却字迹清晰,见证着一段畅游书海与传道讲台的治学岁月。

课堂:学理与实践共融

1986年,刚接手“教育学”公共课时,吴定初发现一个普遍现象:数学系学生觉得教育学“与微积分无关”,中文系学生认为“不如诗词有趣”,课堂上总有人埋头做专业课习题。

“学生缺少教育实践历练,自然难以真切体会‘教育学’对日后工作的具体作用。”为此,吴定初在课堂上尽可能联系实际,结合自己中学时的相关案例,力求让学生有所悟、有所得。

一学期公共课结束,正准备深耕“教学论”方向,教育系主任韦茂荣将一份修订中的课程表推到他面前:“蒋梦鸿、庾国琼两位先生要退休了,‘中国古代教育史’这门课,你接不接?”看着课程表上“急需后继者”的批注,吴定初点头应承。

为了准备这堂课,吴定初一个暑假都在收集资料,反复对比各种版本,每个知识点都不敢有半点含糊。

对讲台的敬畏,一直贯穿着吴定初的教育生涯。他说:“师范生未来要站在中小学讲台,自己此刻的每一分准备,都是在为他们‘站稳讲台’打底子。”

教“中国教育史”时,考虑到学生在有限时间内的接受度,吴定初就以毛礼锐《中国教育史简编》的“专题框架”立骨,取李定开版本的“简要特色”,用孙培青教材的“丰富史料”,提炼整理成薄薄的讲义,以此让学生在较短时间掌握这门课的精髓。

随后,吴定初又接下“教育科学研究方法”这门硬课。“学生未来要做教研,方法是基本功,但这门课既要啃理论,又得落地实操,难度大。”他想起张敷荣先生“方法是学术阶梯”的话,一头便扎了进去。没有现成教材,就带着学生往川师北门旧书街、九眼桥旧书摊淘资料,带着学生一起编写实用的讲义。

系里开“中国古代教育文选”选修课,因与教育史内容关联紧密,讲授任务自然落到吴定初肩上。教材是孟宪承版本,收录了《学记》《劝学》等名篇。

“你们将来要教古文,自己得先吃透。”吴定初要求学生不仅要读,还要吟诵。课前常能看见学生摇头晃脑念“建国君民,教学为先”,吴定初站在走廊里听着,心里清楚:这些文字里藏着教育的根,师范生扎稳了根,未来教出的学生才不会“浮”。可惜这门课后来被其他课程挤压停开,成了他多年的遗憾。

1996年,“教育科学研究法”获批硕士点,旋即又整合为“教育学原理”,吴定初的课堂也延伸到研究生阶段。给研究生讲“教育科研方法论”,他以裴娣娜《教育研究方法导论》为基,辅以维尔斯曼的英文原著,让学生对比中外研究范式。

后来这门课程改名为“基础教育改革与发展专题”,吴定初解释其中缘由:学生不仅需要掌握研究方法,更要联系实际分析问题。

另一门“教育学发展史”,以陈元晖《中国教育学史遗稿》和王坤庆《教育学史论纲》为基础,后来改名“教育基本理论研究新进展”,以瞿葆奎主编《教育基本理论之研究》为必读书目。吴定初说:“师范生做研究,不能只看眼前的课,得知道前沿在哪,才不会教得过时。”课堂上,他常抛出现实问题,引导学生把理论与实际打通。

近四十年来,吴定初的教案本堆成了半人高,每页都写着对师范教育的理解:师范大学的老师既要以育人为中心,又要抓好科研,引导学生树立牢固的专业思想——不仅要会教书,还要会研究教书;不仅要站稳讲台,更要带着学生往远处走。

育人:做学生成长的“摆渡人”

1997年,吴定初开始招收硕士研究生。此后的 二十多年间,共指导了近百位硕士生和博士生。他常说:“教师的首要职责是‘作育人才’,其他都是次要的。”这与陶行知“创造出值得自己崇拜的学生”的理念一脉相承,“学生的成就,对于老师来说是脸面,对于国家来说就是贡献”。

育人是一门艺术,识人是好老师的必备技能。吴定初识人的本事学自张敷荣先生——当年张先生招他做“开山弟子”时,曾特意找了几位同学细问其为人,才最终定夺。

在指导学生方面,吴定初延续了这一传统,与学生接触两三次,便能把握其特质。邓友超本科、硕士均就读于川师,他平日学习极为上进,成绩优秀。吴定初看中其博学深思的钻研劲头,多次向华东师大熊川武教授推荐:“这学生肯下功夫。”后来,他如愿前往华东师大跟随熊川武教授攻读博士学位。如今,邓友超不负老师的期待,在教育研究领域持续深耕,在全国教育科学规划办常务副主任的岗位上发光发热。

1999年,雷云因品学兼优从“中师”保送到川师,本科毕业之后便跟随吴定初攻读硕士学位。“他擅长理性思辨,有志于深耕教育领域。”吴定初知晓东北师大王逢贤先生青睐刻苦的学子,便鼓励雷云跟随王先生读博深造。如今雷云履职四川省教师发展中心,将学习期间积淀的学术理论转化为教师培养实践,真正做到了学以致用。

2012年川师教育学博士点首次招生,田涛在激烈竞争中脱颖而出,成为吴定初指导的第一个博士生。读博四年,他熬过生活的清贫,战胜学术的艰辛。其博士论文被同行专家评为优秀,并获四川省第二十次社会科学优秀成果奖。有专家评价这“改写了四川不能培养教育学博士的历史”,这份成绩背后,是吴定初常对学生说的“挺”劲:面对困境时的咬牙挺过去,带着清醒反思的蓄力,以及对分内之事的主动承担。

谈及研究生培养,吴定初20多年前就总结说:首重立志,因材施教,提高学术素养,注重学术交往,多读英语原著,陪伴学生一起往前冲。如今他仍认为,“引导学生立大志、勤耕耘,帮助他们在学术道路上更上一层楼”最为重要。

在学位论文指导上,他坚持从学生实际出发,帮助他们找准发力点和起跳点,避免不着边际的选题。他不主张将优秀学生留在身边,而是鼓励他们走出去多了解外部世界。他说:“川人‘不出夔门身不贵’的古训,放在学术成长上同样适用。”

吴定初的“关门弟子”田兴江,从曲阜师范学校起步,学习刻苦,以优异成绩考入四川师大,跟随吴定初读博。

如今,田兴江就职于重庆幼儿师范高等专科学校。今年4月,其牵头的“新时代重庆市幼儿园数字教学资源供给与监管机制研究”获批重庆市教委“人文社科重点项目”。8月,田兴江入选重庆市“巴渝学者青年学者”。得知喜讯后,吴定初鼓励弟子说,“扎下根去,走深向实;不懈耕耘,定有所获”,并借此鼓励同学们“持之以恒,锲而不舍,敢走新路,表率同侪”。

吴定初格外重视学生的示范作用,深深称许现代教育家梅贻琦“学校犹水也,师生犹鱼也,其行动犹游泳也,大鱼前导,小鱼尾随,是从游也,从游既久,其濡染观摩之效,自不求而至,不为而成”的说法。他总是想方设法引导学生去深造,教育学生要多向优秀的教师和教育家学习,要“多为国家做点事”。

多年来,吴定初带的硕士生中超半数攻读博士,近三分之一获评正高级职称。“学生是老师的名片”,这些成就,是他育人之路最实在的注脚。面对学生的荣誉,吴定初总说:“是他们自己长起来了。”

服务:把学问做在巴蜀大地上

执教川师后,吴定初的社会服务从未间断,涵盖学术评议、讲座访谈、教改教研指导等,其中投入精力最多的是指导中小学和幼儿园的教科研。

近四十年来,吴定初走进数百所校园,参与评审“普教科研资助金课题”及结题鉴定近千项,审阅国家、省市各级“基础教育教学成果奖”材料难以计数。

指导中小幼科研,吴定初有个明确原则:学校的研究要紧密结合自身需求,不把指导者个人的研究强加于人;尊重他人成果,不占有、不署名;重点培养一线教师的研究能力,让学校通过科研成就教师。

曾有学校提出让吴定初的团队帮忙修改提炼成果,他断然拒绝:“必须提升教师自身的科研意识和能力,要把科研当作提升教师队伍质量的方式。”因为他深知,自己不能常常承担“裁判员”的角色,又时时惦记着“运动员”的荣誉。

2001年7月,吴定初作为四川省“第八次基础教育课程改革”理论指导组专家在郫都区参加培训时,成都市教科所所长张乃文一句“课改关系到整整一代人”的提醒,让他深受触动。其后十余年,吴定初始终秉持从各地实际出发、慎重推进改革的态度。

在具体指导中,吴定初注重从实际需求出发。夹江一小的“小学教师发展性素质培养研究”,川大附中“基于缄默知识的核心问题教学实践研究”,双流实验小学“小学生课堂合作学习行为活动实践研究”,以及乐山、内江、广安等地的多项成果,都凝结着吴定初的心血与汗水。

2014年,首次评选国家级教学成果奖后,四川每四年参与一次,这一制度极大调动了基层的教研积极性。经过频繁的指导和交流,吴定初见证了一大批名师名校长的成长。

除了指导科研,吴定初还多次承担国培、省培等教师培训项目。他始终记得大学时老师的教诲:“每上一节课,需要七八倍的时间备课”;也不忘一位年近花甲的教师说过的话:即便一本教材讲到快退休,也“不敢不备课就上讲台”。因此,每次接受讲座任务,他总会花大量时间准备,即使是讲过的内容,也会根据听众变化和研究进展重新打磨。

这段时间,吴定初正忙着整理素材,为四川师大青年教师培训做准备。“希望大家都教出比自己优秀的学生”,他把这句说过无数次的话,又写进了培训讲义的扉页,字里行间藏着他对教育传承最朴素的期待。

面向基础教育的讲座则紧扣中小学课堂教学,分为“教学常规漫谈”和“课堂教学基本环节”两个专题。重点针对新教师和乡村学校教师,通过宣讲课堂教学“六认真”等基本规范,帮助基层教师明确“如何上好一堂课”,站稳、站好讲台。

在这些年服务社会的工作中,吴定初始终秉持“服务为本”的责任与使命,把学问实实在在做在了巴蜀大地上。从青年到白发,探索从未止步,就像他常说的:“教育就像种庄稼,急不得,也懒不得。”

两年前,一位教师听完吴定初的讲座后感慨:“有幸目睹母校73岁老教授的风采,每一言每一语都透露出深厚的学术底蕴与不灭的教育热情,这不仅是知识的传递,更是教育家精神的生动诠释。”

作者:彭之梅 李益众 审核: 终审: