人物简介:王皓民,四川师范大学文学院2021级汉语言文学专业学生。曾获四川省“星星杯”诗歌比赛创作类三等奖,“‘研’途汉嘉——探索学科融合教育视域下乐山古城研学新模式”中华传统文化专项一等奖,学校学习一等奖学金1次、二等奖学金3 次,被评为暑期挂职锻炼实践实习活动“优秀实习生”,校级“三好学生”“优秀学生干部”“优秀毕业生”等。现已保送直博上海大学。

在知识的浩瀚海洋中,总有一些人以坚定的信念为帆,以不懈的努力为桨,在学术的征途上勇敢前行。王皓民便是这样一位逐光者,他用日复一日的坚持、严谨治学的态度和对人文学科的热爱,书写着属于自己的青春篇章。

脚踏实地,筑牢知识根基

清晨的图书馆,当第一缕阳光洒进窗棂,王皓民已坐在熟悉的位置上,开启了一天的学习。一册《校雠广义》、一支红蓝笔、一沓活页纸,是他雷打不动的“学习伴侣”。在他眼中,目录学作为文献研究的根基,容不得半点马虎,必须逐字推敲、细嚼慢咽。“学习不能图快,也不能信任一时的记忆,做好笔记很关键。”这是他秉持的学习理念。

每一本专业书籍,他都以分层阅读法精心研读。第一遍通读全书,认真做好批注与标疑,如同一位细心的勘探者,在知识的矿脉中标记出值得深入挖掘的点;第二遍结合学术论文,深挖书中逻辑,仿佛在错综复杂的迷宫中寻找隐藏的通道;最后归纳要点,绘制思维导图,构建起属于自己的知识体系,让零散的知识如珍珠般串联成璀璨的项链。

日复一日地打卡、记笔记、做整理,这些看似重复琐碎的动作,在他看来却是专业知识学习最可靠的基础积累。就像工匠雕琢玉器,每一次的打磨都是为了让最终的作品绽放出耀眼的光芒。他用坚持和耐心,在知识的土地上深耕细作,为自己的学术之路奠定了坚实的基础。

严谨探索,在竞赛科研中成长

在求学的道路上,竞赛、科研与课程学习如同不同节奏的乐章,需要巧妙地协调与平衡。王皓民总是运用“优先级矩阵”方法,依据任务的紧急程度与重要程度进行划分处理。紧急又重要的任务,他优先攻克;具有长期价值的任务,则制定长期推进计划,同时为计划安排预留缓冲带,以应对突发情况。他深知计划赶不上变化,但也坚信不能没有计划,这种科学的时间管理方法,让他在繁忙的学习和实践中始终保持着高效的节奏。

在众多竞赛经历中,“互联网 +”创新创业大赛让他难以忘怀。当时,他们团队带着“‘研’途汉嘉——探索学科融合教育视域下乐山古城研学新模式”的项目,前往乐山围绕尔雅台“郭舍人”的身份展开实地调研与深入研究。学界对于“郭舍人”的身份存在两种分歧:一派认为是东晋学者郭璞,另一派则主张为汉代人物郭舍人。起初,为了推进项目进度,团队倾向于接受主流观点,将其认定为郭璞。但当他们细读常璩所著《华阳国志》时,发现其中称乐山为“犍为郡”,而主张郭璞说的《移水记》中却使用“嘉州”这一地名,而“嘉州”至后周才出现,这一明显的时间错位引起了王皓民的敏锐察觉。

发现这一关键疑点后,团队立即展开系统梳理,历经多轮史料比对和文本分析,最终确认《移水记》相关记载并非原始史料,而是后人增补。这一结论挑战了既有观点,为团队的后续研究开辟了新路径。“这次经历让我深刻体会到科研的真谛——发现问题的难度往往超过解决问题本身。”王皓民感慨地说。科研的完整流程不外乎“质疑、探索、验证”三个环节,而扎实的知识储备和“尽信书不如无书”的严谨态度,是触及问题核心、得出经得起推敲结论的关键。

然而,当时的比赛结果不尽如人意,团队一度情绪低落。王皓民至今记得那次沉默的操场散步,大家没有抱怨,只有思考。直到队长打破沉默,调出项目资料重新分析,指出团队虽然学术基础扎实,却忽略了商业逻辑的呈现。这番话让王皓民意识到,真正有价值的成果,既要有学术深度,也要考虑现实落地。复盘过后,他迅速调整心态,投入到新的项目中。“那场比赛没有拿到很好的奖项,但却是一次难得的反思与成长的机会,我很感激能参加到这个项目团队中。”这次经历如同一场及时雨,让他在学术与现实的结合上有了更深刻的认识,也为他今后的科研和实践提供了宝贵的经验。

奔赴热爱,在直博路上勇往直前

王皓民选择直博,并非一时冲动,而是源于内心深处对人文学科的热爱。从小,历史书和故事书就像一把钥匙,打开了他对世界的好奇心,点燃了他对学术的无限兴趣。特别是有这样一种观点——“历史唯物主义告诉我们,不同历史阶段的人,会做出符合那个时期的事。”给了他极大的启发,为他打开了一扇新的思考之窗。他开始更加清晰地意识到,历史的面貌是由上层建筑塑造的,而其中的深层逻辑,正是生产力的变化。正是这个认识,让他决定追寻生产力与上层建筑之间错综复杂的关系,探索其中潜藏的规律,以期从中汲取智慧,推动自己的学术进步。

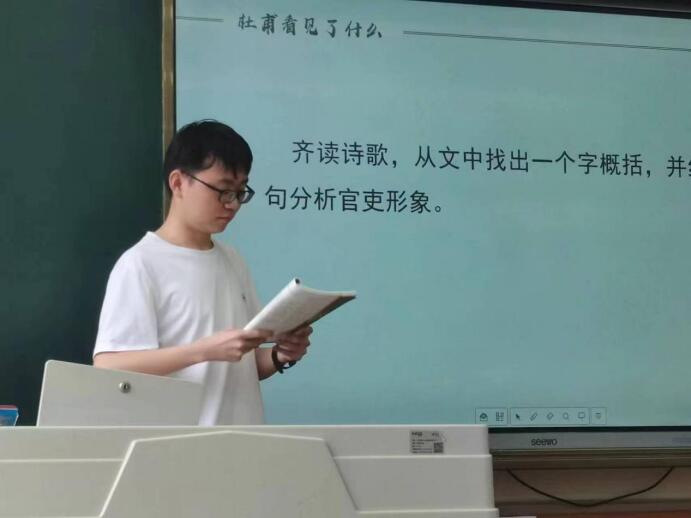

图为王皓民在成都七中水井坊校区实习

图为王皓民在成都七中水井坊校区实习

在直博的日子里,王皓民常常感叹“压力与动力并存”。每天早出晚归,学习的重压让他身体疲惫,精神也时常处于崩溃的边缘。每当这时,跑步、下棋和散步就成了他调节心绪、放松紧绷神经的“秘密武器”。他觉得最紧张的时刻就是等候直博面试的时候,“万一没被录取怎么办?”这个念头像不受控的弹幕一样,在脑海中不断循环播放。然而,当推开面试教室门的那一刻,他坦然了不少,紧绷的神经慢慢松弛下来。面对提问,他不再试图用模棱两可的话语蒙混过关,“了解就是了解,不清楚就是不清楚”,他选择真诚地与老师们交流。“其实老师们都是行业里的专家,任何敷衍和糊弄都逃不过他们的眼睛。”这种真诚的态度,让他在面试中展现出最真实的自己,也赢得了老师们的认可。

回顾直博历程,王皓民深知其中的艰辛。他毫无保留地为学弟学妹们分享自己的经验和建议:仔细阅读直博政策细则,明晰考核重点,针对性补足个人短板;多关注相关领域的核心期刊,提高竞争力;善用慕课、学术论坛等资源,借助技术工具获取前沿信息,拓宽学术视野;运用扩散性思维,以核心问题为中心构建知识体系,通过调研验证深化理解;敢于质疑权威,保持独立思考,以敏锐洞察力发现问题,实现学术突破;坚持每日英语训练,通过精听跟读、口语对练等方式,全面提升英语听力与口语能力。“当然这些方法不是每个人都适用,希望大家能结合自身特点,找到自己的学习节奏。我觉得方式方法都是可以调整的,但最重要的是要拥有良好的心态,心态决定上限。”他笑着说,眼中闪烁着温暖而坚定的光芒。

对于未来,王皓民充满期待,他期望将文学研究与数字技术相融合,探寻传统文化的全新表达方式。他坚信人生没有白走的路,每一次启程都是为了奔赴更遥远的远方。在学术的征途上,他如同一位勇敢的逐光者,带着对知识的敬畏、对真理的追求和对未来的憧憬,坚定地迈出每一步,让我们共同期待他在未来的学术道路上绽放出更加耀眼的光芒。

作者:袁怡楠 李唯妙 张锦雅 摄影:许周诗琪 受访者供图 审核:采编部 终审:党委宣传部